Comment apprendre à manager une équipe ? Nos 5 conseils

Manager, ça s’apprend !

Quand on devient manager pour la première fois, on peut se sentir un peu… largué. Entre la pression des résultats, les attentes des collaborateurs, les réunions qui s’enchaînent, il est facile de s’imposer une exigence forte et vouloir « tout maîtriser » tout de suite.

Or la vérité, c’est que personne ne devient un manager en un claquement de doigts.

Manager, c’est un métier. Un rôle qui requiert des bases solides, une capacité à se poser les bonnes questions, et surtout… accepter d’apprendre en marchant. Quitte à parfois se tromper.

Vous venez d’être promu à un poste de management ? Vous souhaitez consolider votre posture ? Voici 5 conseils concrets pour progresser dans son rôle managérial, renforcer la cohésion de son équipe et gagner en impact — sans perdre ton authenticité.

Idée 1 : Clarifier les rôles et les objectifs de ton équipe

Pourquoi il est important de clarifier le rôle et les objectifs de son équipe ?

Quand on est promu à un rôle de manager, il peut être tentant de vouloir « avancer vite » en se concentrant sur les tâches à faire et les urgences. Pourtant un des leviers plus puissants pour éviter les tensions, les malentendus et les pertes de temps à moyen terme… est de clarifier les rôles et les objectifs.

→ À quoi ça sert ?

Une équipe efficace est une équipe dans laquelle chaque collaborateur connait la réponse à ces 3 questions :

- QUOI ? → Il sait ce qu’il a à faire

- POURQUOI ? → Il comprend pourquoi il le fait

- AVEC QUI ? → Il sait avec qui il doit collaborer.

Nous vous invitons prendre le temps d’analyser les missions de chacun pour éviter les confusions sur les responsabilités, les doublons voire les zones grises où personne n’ose décider.

Quels sont les outils managériaux à utiliser pour clarifier les rôles et les missions ?

- La fiche de poste revisitée : Cette fiche n’est pas seulement une liste de missions à effectuer, c’est un outil pour clarifier les attendus, les marges de manœuvre et les interactions clés.

- La matrice RACI : RACI est l’acronyme de Responsible (réalisateur), Accountable (approbateur), Consulted (consulté), Informed (informé). Cette matrice permet d’identifier qui Fait, qui Approuve, qui est Consulté, qui est Informé ? Idéale pour les projets ou les process transverses.

- Des points d’alignement réguliers : au démarrage d’un projet, lors des réorganisations, ou quand de nouveaux membres rejoignent l’équipe, il est intéressant d’instaurer des rituels avec des ordres du jour clairs.

Idée 2 : Créer un climat de communication ouvert

On parle souvent de performance, d’objectifs, de KPI en management. Mais le cœur d’une équipe efficace, c’est la confiance. Et cette confiance ne se décrète pas : elle se construit sur la longueur et surtout par un travail au quotidien. Elle repose sur trois piliers simples mais essentiels : l’écoute, la régularité et la transparence.

Mettre en place des rituels réguliers pour créer une dynamique de groupe

La communication managériale ne se limite pas seulement à répondre aux messageries internes ou aux mails urgents. En instaurant des temps de dialogue organisés dans lesquels chacun peut s’exprimer, poser ses questions, faire remonter des difficultés, il devient alors plus aisé de développer de l’engagement et de la cohésion entre les membres d’une équipe.

Voici trois formats de rituels clés

- Le 1:1 : un échange individuel et régulier (15 à 30 minutes toutes les 2 semaines, par exemple) pour évoquer les priorités, les enchantements comme les irritants, ou simplement pour prendre des nouvelles. Ce type de rendez-vous managérial permet d’encourager un dialogue riche et authentique. Il est une bonne pratique pour anticiper les besoins et les attentes du collaborateur. Savoir que ce temps dédié existe permet par ailleurs d’éviter les réactions impulsives.

Exemple : Prenez le temps de faire le point avec votre collaborateur « Comment tu vis ta charge en ce moment ? Qu’est-ce qui te bloque dans ta mission actuelle ? » - La réunion d’équipe : hebdomadaire ou bimensuelle, elle permet d’aligner les priorités, partager les avancées, célébrer les succès. Veillez à ce que ces réunions intègrent un format qui engage les participants. N’hésitez à préparer avec soin ces réunions en intégrant un ordre du jour qui aident les participants à anticiper les sujets, déléguer une partie ou toute l’animation de la réunion, prévoir des temps d’intelligence collective. Faites de ces réunions des leviers de motivation.

Astuce : chaque membre peut partager son « top de la semaine » et son « caillou dans la chaussure ». Cet exercice aussi simple que révélateur invite à l’échange authentique et la confrontation d’idées.

- Les bilans flash ou un REX : A la fin d’un projet, faites le point sur ce qui a bien fonctionné / ce qu’on pourrait faire autrement. Il s’agit là de ne pas regarder uniquement vers le passé en mode rétroviseur. C’est un moment important pour identifier les bonnes pratiques à reproduire et les axes d’amélioration à travailler.

Encourager les feedbacks à 360°

Donner du feedback, oui. Mais en recevoir est tout aussi important. Les managers aussi ont besoin de savoir comment ils sont perçus, et ce qu’ils pourraient améliorer.

Exemple : « J’aimerais que tu me dises si mes consignes sont claires pour toi. Et s’il y a des moments où je ne suis pas assez disponible. »

Instaurer des temps de feedbacks à 360°, c’est ouvrir un espace de confiance. Un espace où l’on échange librement, sans jugement. Où dire « je ne sais pas » ne fait pas perdre en crédibilité. L’erreur y est perçue comme une étape, pas comme une faute. Ce qui importe finalement est de comprendre les causes pour progresser, ensemble. Un droit à l’erreur qui concerne toute l’équipe.

Oser dire les choses difficiles… avec bienveillance

Le secret d’une équipe qui dure est d’éviter les non-dits. Il est naturel de ressentir de la peur à l’idée de blesser ou de vouloir éviter une situation de tension. Ou à l’inverse, il peut arriver de chercher l’efficacité sans prendre en compte le ressenti de notre interlocuteur.

Pour aller plus loin sur ce sujet, lire « comment s’affirmer en tant que manager sans blesser ?»

Certaines bonnes pratiques de communication authentique sont simples à mettre en place et essentielles notamment lorsqu’un sujet sensible doit être abordé :

- Préparer le message et votre intervention : Définissez l’objectif de l’entretien, réfléchir à ce qu’on va dire exactement, sur quel ton… le but est d’être clair pour faire passer le message souhaité

- Choisir le bon moment : le “bon moment” prend en compte plusieurs critères, d’abord la situation de l’équipe : il n’est pas forcément pertinent d’adresser des remarques qui pourront être mal perçues juste avant une présentation importante. Le “bon moment” dépend aussi d’élément humain : faites preuve d’intelligence situationnelle en prenant en compte le contexte et la personnalité de votre interlocuteur.

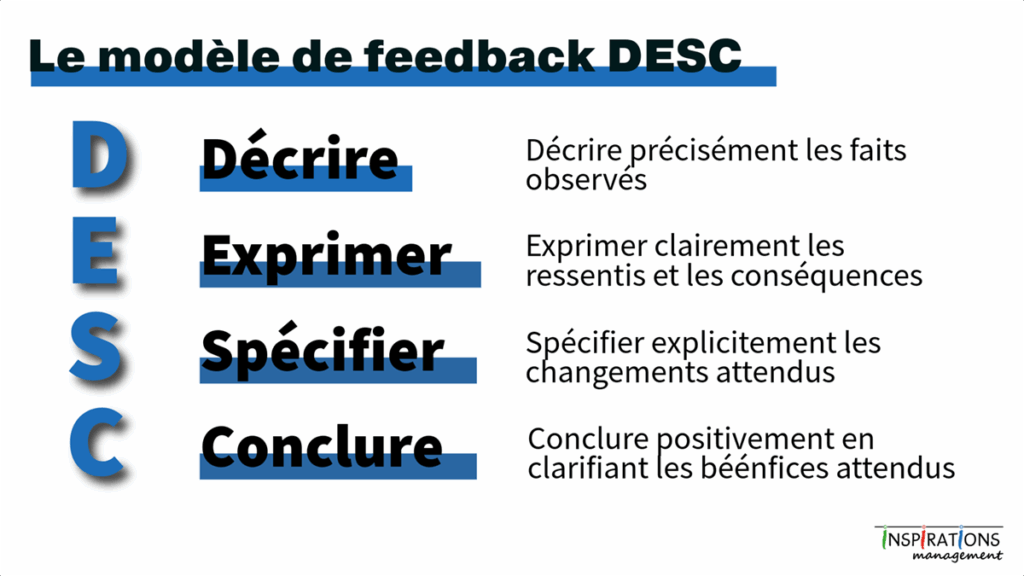

- Utiliser une structure claire pour éviter de blesser : l’utilisation de la méthode DESC est un outil d’assertivité

La méthode DESC

C’est une méthode simple et efficace pour formuler un feedback assertif :

- D : Décrire les faits sans juger : « J’ai remarqué que tu es arrivé en retard aux deux derniers briefs d’équipe… »

- E : Exprimer son ressenti : « …je me suis senti un peu déstabilisé car on n’a pas pu commencer à l’heure. »

- S : Spécifier ce qu’on souhaite : « J’aimerais qu’on puisse démarrer les réunions à l’heure, c’est important pour tout le monde. »

- C : Conclure positivement : « Je sais que tu es très impliqué, et je suis sûr qu’on peut trouver une solution. »

C’est une manière d’être ferme et authentique, d’oser dire les choses tout en préservant la qualité relation.

Idée 3 : Apprendre à déléguer efficacement

Prendre un rôle de manager ne va pas toujours de pair avec le lâcher-prise. Par peur que le travail ne soit pas bien fait, par besoin de tout contrôler… ou tout simplement parce qu’on se place encore trop au niveau « opérationnel », le réflexe est de vouloir maitriser et faire soi-même. Pourtant, il est important pour prendre sa place de manager de ne pas accumuler les tâches. Une équipe dans laquelle la délégation n’est pas fluide voit son manager s’épuiser et ses collaborateurs restés spectateurs.

Le piège managérial de se croire indispensable

Beaucoup de jeunes managers pensent qu’ils doivent tout valider, tout suivre, tout faire. Ils confondent « déléguer » avec « se débarrasser » ou « perdre la main ». Or, la délégation est un levier puissant de responsabilisation :

Déléguer, ce n’est pas renoncer. C’est faire grandir les membres de son équipe tout en se recentrant sur son rôle de manager. C’est une manière de faire monter en compétences. La délégation participe à la motivation des équipes.

Étape 1 : Identifier les tâches à déléguer

S’il n’est pas envisageable de tout déléguer, il est fort probable de déléguer plus que vous semblez le croire. Il s’agit de dépenser les croyances limitantes.

Pose-toi ces questions :

- Est-ce que cette tâche est répétitive ou chronophage ?

- Est-ce qu’elle peut être une opportunité d’apprentissage pour un membre de l’équipe ?

- Est-ce que ma valeur ajoutée est vraiment nécessaire ici ?

- Est-ce que donner une direction suffit ?

Exemple : organiser un événement interne peut être une belle mission pour un collaborateur junior, avec un brief clair et un droit à l’erreur.

Étape 2 : Choisis la bonne personne

Une délégation à un collaborateur requiert de se positionner sur trois dimensions :

- La compétence : est-ce que la personne sait faire ou peut apprendre rapidement ?

- L’envie : est-ce qu’elle est motivée par le sujet ?

- L’intérêt : est-ce que confier cette tâche me décharge et va faire évoluer cette personne ?

→ Exemple : si tu confies l’animation d’un atelier à une personne à l’aise à l’oral et en quête de responsabilités, tu renforces sa posture tout en valorisant ses forces.

Étape 3 : Donner un cadre clair de délégation

La clé de réussite d’une délégation réside dans le cadre donné par le manager. Dans le cas où les règles ne sont pas comprises, vous risquez de tomber dans un brief flou, une attente implicite… et une frustration des deux côtés pour un résultat décevant.

Pour éviter les écueils, soyez précis sur :

- L’objectif attendu : qu’est-ce qu’un bon résultat ? Qu’est ce qui doit être réuni pour dire que l’adjectif est atteint ?

- La deadline : le délai de livrables, le rythme des points d’étape

- Le niveau d’autonomie : Est-ce que la personne doit faire valider chaque étape ? Sur quels aspects peut-elle décider seule ? Quel est le contenu des points d’étapes ?

Pour réussir une délégation, un manager se doit de rester disponible pour répondre aux questions en cours de route, en plus de rassurer le collaborateur en charge, cela offre un suivi de mission qualitatif.

Idée 4 : Développer la cohésion d’équipe et l’engagement

Une équipe, ce n’est pas juste un groupe de personnes qui travaillent sur les mêmes sujets. C’est un collectif, avec ses règles, sa dynamique, ses forces… et parfois ses tensions. Il faut savoir composer et orchestrer avec toutes ces personnalités. Le manager joue un rôle central pour développer la cohésion. Il est le catalyseur : il crée du lien, nourrit la confiance et stimule la coopération.

Pourquoi développer la cohésion est important ?

- Une équipe soudée ose plus facilement partager ses idées, même imparfaites.

- Elle gagne en engagement, car chacun se sent reconnu.

- Et elle traverse mieux les moments de tension ou de changement.

La cohésion n’est pas un « bonus » dans un environnement professionnel. C’est un levier de performance durable.

Favoriser les temps informels

La qualité des liens d’équipe ne se joue pas uniquement en réunion. Les échanges informels sont ceux qui créent de véritables connexions entre les collaborateurs. Même courts, ces moments peuvent faire la différence.

Quelques idées toutes simples à tester :

- Pause-café : Proposer de se retrouver pour ceux qui le peuvent 10 minutes avant une réunion même en distanciel pour prendre le temps d’échanger autrement que sur l’ordre du jour.

- Random coffee : tirer au sort des binômes qui prennent un moment pour faire connaissance.

- Canal Slack ou WhatsApp dédié à l’informel : pour partager sur un ton plus léger, sans pression.

Valoriser les réussites collectives

Quand un projet avance bien ou qu’un objectif est atteint, pense à célébrer l’effort d’équipe, pas seulement les performances individuelles. Les actions de reconnaissance sont des leviers de motivation forts.

Exemple : « Bravo à toute l’équipe pour ce lancement ! Chacun a joué un rôle clé, et c’est ensemble qu’on a réussi à tenir le timing. »

Repérer les signaux faibles de tensions et anticiper les conflits

La cohésion d’une équipe ne doit pas s’apparenter à l’illusion que tout va toujours bien. Le manager reste en alerte sur les potentiels désaccords et tensions… avant qu’ils ne deviennent des conflits.

Quelques réflexes utiles pour éviter les conflits

- Observer les signaux faibles pour les désamorcer avant que cela ne devienne problématique : retrait, silence, petits pics verbaux

- Encourager les conversations à deux quand une tension apparaît.

- Être neutre mais présent : aider à poser les mots sans juger.

→ Exemple : « J’ai l’impression qu’il y a eu un malentendu dans la répartition des tâches. On en parle tous les trois ensemble demain ? »

- La météo d’équipe : en début de réunion, chacun partage en un mot son humeur ou son niveau d’énergie.

- Les post-its des forces : un atelier où chacun écrit ce qu’il apprécie chez les autres.

- Le baromètre de coopération : pour faire un point régulier sur le climat de travail.

Idée 5 : Prendre du recul et revisiter sa posture

Apprendre à manager une équipe, ce n’est pas un événement ponctuel. Le management est un processus continu, fait d’expérimentations, de réussites… et parfois de ratés. Le bon réflexe est d’accepter que l’on n’ait pas toutes les réponses, rester curieux, et se donner les moyens d’évoluer.

Savoir observer et ajuster

Prendre du recul, c’est d’abord s’autoriser à lever la tête du guidon. Au lieu de foncer en mode « résolution de problèmes », il est souvent utile de prendre un temps pour se poser des questions.

- Est-ce que mon équipe a ce qu’il lui faut pour avancer ?

- Est-ce que je suis trop dans le contrôle ? Ou pas assez clair ?

- Qu’est-ce que je ferais différemment si c’était à refaire ?

Exemple : après un conflit dans l’équipe, prendre le temps pour analyser à froid ce qui s’est passé, avant de réagir.

Se former, se faire accompagner régulièrement

Le rôle de manager évolue vite. Ce qui marchait hier peut ne plus suffire aujourd’hui. Pour rester en mouvement :

- Participer à des formations managériales ou des ateliers pratiques.

- Lire des articles de blog managérial ou des livres sur les sujets qui nourrissent (management hybride, reconnaissance, posture de leader…).

- Échanger avec ses pairs, dans des cercles ou communautés internes.

Exemple : un manager en prise de poste peut demander à bénéficier d’un coaching ou mentoring sur les 3 premiers mois.

Demander du feedback… dès que possible

On l’oublie parfois, mais les collaborateurs peuvent être une source précieuse de progrès. Poser la question : « Qu’est-ce qui pourrait m’aider à mieux vous accompagner ? » Ce n’est pas un aveu de faiblesse. C’est un signe de maturité managériale, qui installe un climat de confiance et de co-responsabilité.

Beaucoup de nouveaux managers vivent le syndrome de l’imposteur. Ils se demandent s’ils sont légitimes, s’ils sont « à la hauteur ». C’est courant… et souvent passager.

Le bon réflexe : en parler, ne pas rester seul, et ne pas se juger trop durement. Personne n’est un manager parfait, et chacun a le droit d’apprendre et de faire des erreurs. Le coaching est alors une solution intéressante.

Conclusion

Apprendre à manager, ce n’est pas cocher une liste de bonnes pratiques. C’est développer une posture, pas à pas, au contact des autres. Clarifier les rôles, créer un vrai dialogue, déléguer avec justesse, souder l’équipe, prendre du recul… Ces cinq leviers vous aideront à faire grandir ton équipe et à vous sentir plus à l’aise dans ta mission.

Céline de Robert : consultante et auteure spécialisée en management et en interculturalité des organisations

Céline de Robert partage régulièrement ses convictions sur le blog d’Inspirations Management. Elle s’intéresse aux outils qui développent le leadership des managers et des dirigeants qu’elle accompagne. Son expérience professionnelle et sa formation lui permettre d’offrir une vision précise sur des sujets tels que les dynamiques managériales, ainsi que les problématiques spécifiques aux organisations internationales et interculturelles.