Comment éviter le piège managérial du micro management ?

Pourquoi évoquer le micro management en 2025 ?

Certains managers travaillent beaucoup. C’est un fait. Le manager peut parfois aussi penser qu’il faut faire beaucoup d’heures pour être un bon manager … par manque de compétences en internes, sous pression des résultats, par perfectionnisme, du fait d’un syndrome de l’imposteur, à cause de croyances limitantes.

Le surinvestissement managérial n’est pas synonyme d’efficacité et en tous cas rarement d’efficience ! Il traduit plutôt une dérive fréquemment rencontrée et qui peut avoir beaucoup de conséquences : des conséquences qui peuvent être non seulement économiques mais aussi en lien avec la motivation des collaborateurs, quand cela se traduit par ce qu’on appelle du micro-management. Dans cet article, nous allons explorer ce qu’est exactement le micro-management, d’où il provient et surtout, quelles solutions existent pour s’en libérer.

Micro-management : de quoi parle-t-on exactement ?

Le micro-management désigne une attitude de gestion trop intrusive. Le manager s’implique de façon excessive dans le travail de ses collaborateurs, il s’immisce dans leurs tâches jusqu’à contrôler le moindre détail. Il n’est plus question de management de proximité. On tombe dans l’excès de vérification qui a des conséquences néfastes sur le quotidien de l’équipe.

Il y a micro-management quand un manager intervient sans cesse dans l’opérationnel (par exemple en demandant à relire systématiquement chaque message avant envoi à un client). Le manager ne prend alors pas la bonne hauteur pour notamment être force de proposition. Le manager qui micromanage éprouve le besoin de valider chaque étape, de donner des directives tellement précises que les collaborateurs deviennent de « simples exécutants » à qui on enlève tout esprit d’initiatives.

Certains micro-managers sont convaincus que cette façon d’agir est la plus adaptée pour atteindre les exigences de qualité attendues. Ces pratiques de micro-management s’intégrent dans leur quotidien et ils sont persuadés que c’est une manière efficace de s’impliquer et d’être proche de leurs collaborateurs. Alors qu’en fait, ils confondent la proximité avec une personne et empiéter sur la tache de la personne !

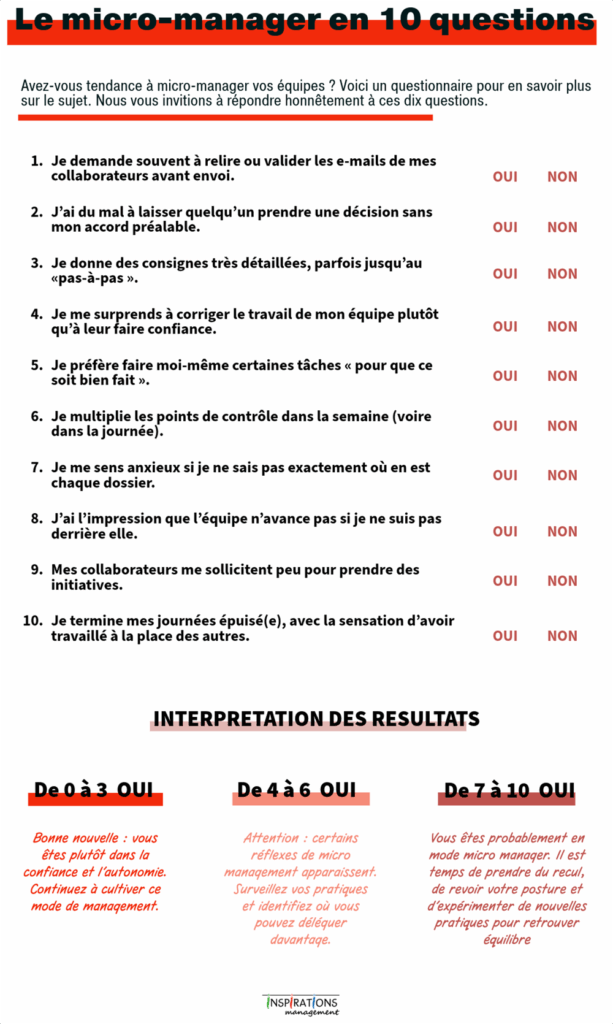

Comment repérer concrètement le micro-management ?

Le micro management peut être difficile à repérer par la hiérarchie car ce sont les collaborateurs qui le subissent au quotidien. C’est donc en premier lieu les retours directs des membres de l’équipe du micromanager qui peuvent signaler cette dérive. Sachant que parfois cela se fera très ou trop tard, au moment d’un désengagement effectif ou de la démission d’un collaborateur.

Pour repérer cette dérive managériale, il faut donc observer les postures et actes du manager avec son équipe, et être en alerte si on constate l’un ou l’autre des facteurs suivants : contrôle important sur le travail, rigidité par rapport aux façons de faire, exigence démesurée sur le travail de son équipe, manque d’ouverture et d’écoute, impatience et colère trop fortes et trop fréquentes, posture haute dans les interractions quotidiennes avec l’équipe, et aussi et peut-être comme premier indicateur d’alerte, un nombre d’heures de présence beaucoup trop important.

En cas de suspicion, avoir un échange avec les membres de l’équipe va aider à confirmer le micro management en les interrogeant sur comment se passe leur quotidien concrètement et quelle est l’ambiance dans l’équipe (le micro management engendre des tensions et du retrait). Un échange direct avec le manager concerné par le manager N+1 sur le travail et l’organisation quotidiens peut aussi faire ressortir des indicateurs qui doivent alerter.

Quelles sont les conséquences du micro management ?

Le micro-management a des effets négatifs sur la durée et ce sur toutes les dimensions de l’entreprise. Le micro-management n’est bon ni pour le manager lui-même, ni pour ses collaborateurs, ni pour l’entreprise.

En effet, cette attitude, sur la durée, peut créer un véritable cercle vicieux :

- Pour le manager : il surinvestit son rôle, est constamment en surcharge de travail, manque de prise de hauteur, se perd dans les détails sans avoir une vision stratégique de son poste. A terme, sa fatigue mentale peut conduire à un burn-out.

- Pour les collaborateurs : face à l’attitude de leur manager, ils ont une sensation d’étouffement, ils se démotivent face à leur perte d’autonomie. Ils se mettent dans une posture infantilisée et ne prennent plus d’initiatives. A terme, ils peuvent basculer dans le désengagement et quitter l’entreprise.

- Pour l’entreprise : il y a une baisse de productivité, de performance. Les décisions sont plus longues à prendre, les RPS (risques psycho et sociaux) s’accroissent, les arrêts maladie et le turnover augmentent…

Le micro-management est donc loin d’être anodin : c’est un fléau managérial tant au niveau humain qu’au niveau de la productivité.

Quelles sont les origines du micro management ?

Le micro-management ne touche pas un manager par hasard. Il a souvent plusieurs origines combinées qui peuvent être liées au manager lui-même mais aussi à l’entreprise.

Les raisons intrinsèques au manager qui amènent au micro management

Listons dans un premier temps les raisons propres au manager qui peuvent engendrer du micromanangement.

Un manque de confiance en soi

Le manque de confiance en soi est l’une des raisons les plus fréquentes observées. Soit le manager doute, en toute conscience ou pas, de sa propre légitimité managériale et cherche à se rassurer en compensant par un contrôle excessif de tout ce qui se passe dans son service. Soit il doute de la compétence de son équipe, a un tel degré d’exigence envers elle qui accentue son micro-management.

Un côté perfectionniste

Le désir que « tout soit parfait » pousse certains managers à reprendre, corriger et contrôler en permanence. Une exigence louable, mais qui finit par devenir contre-productive, le mieux étant l’ennemi du bien et la sur qualité jouant contre la performance.

L’héritage du métier opérationnel précédent

Beaucoup de managers sont d’anciens experts opérationnels (commerciaux ou techniques). Habitués à « avoir les mains dans le cambouis », à maîtriser leur domaine, ils continuent à fonctionner comme des « super-exécutants » pour asseoir leur légitimité – et aussi parce qu’ils aiment cela ! – au lieu d’endosser pleinement leur nouveau costume de manager leader.

Le besoin de contrôle

Beaucoup de raisons peuvent être à l’origine du besoin de contrôle. Ce peut être pour un manager par nature, par croyance ou par ignorance, par expérience avec son propre manager actuel ou passé, mais aussi souvent par culture … Les managers concernés peuvent aussi penser que contrôler fait partie de leur rôle, qu’on attend d’un manager qu’il sache tout ce qui se passe dans son équipe, ce qui correspond à une vision traditionnelle et historique du management. C’est évidemment un piège, il est donc essentiel d’être conscient et de challenger ses croyances et son besoin de contrôle.

Les raisons propres à l’entreprise ou externes au micro management

Plusieurs raisons extrinsèques peuvent pousser un manager à micromanager.

Une situation de crise économique ou politique

Qu’elle soit générale, comme c’est le cas en France en ce moment avec une crise politique et économique ou spécifique à l’entreprise, en situation de crise, il est fréquent d’être encore plus dans le micro-management. J’ai tellement vu d’organisations, ayant peur de ne pas atteindre leurs objectifs, demander toujours plus de reportings, de contrôles au lieu de libérer l’énergie et la créativité pour trouver les meilleures idées. Trop de pression génère du stress et augmente les risques d’erreurs.

La pression des résultats

Quand les objectifs à atteindre ne sont pas SMART (Spécifique/Mesurable/Ambitieux/Réalistes et Timés), ou quand la pression est très forte sur les résultats par l’entreprise et la hierarchie, certains managers se mettent à surcontrôler pour sécuriser les chiffres.

Une culture d’entreprise « top/down »

Dans certaines organisations, souvent en reflet du fonctionnement du Codir, la culture interne valorise la surveillance, le reporting constant et le respect hiérarchique strict. Les managers « se glissent » dans ce style de contrôle permanent, en reflet de leur propre hiérarchie. Ils ont souvent peur d’être eux-mêmes jugés s’ils ne savent pas dans le détail ce qui se passe dans leur service…

5 idées pour sortir du micro-management ?

Pour qu’un manager sorte du piège du micro-management, il faut déjà qu’il ait une prise de conscience de la situationet qu’il ait intégré les bénéfices à changer de posture.

Voici quelques pistes pour aider les managers :

Se faire accompagner pour prendre de la hauteur

Un coach externe, un mentor interne ou même une formation au management peuvent favoriser la prise de conscience et la prise de recul pour identifier ses freins, adopter de nouvelles pratiques et accepter de lâcher le contrôle total. Un manager ne doit pas pêcher du poisson lui-même mais apprendre à ses collaborateurs à pêcher. Il n’est pas payé pour « tout faire à la place », mais pour “faire faire”, pour fixer des objectifs, donner un cadre et faire grandir ses collaborateurs. Une façon concrète est de se poser régulièrement des questions :

- “ Pourquoi suis-je payé ?”

- “Est-ce que ce que je fais relève vraiment de mon rôle de manager ?”

- “ Est-ce que ce que je fais pourrait être délégué ? »

Mettre en place des rituels pour se rassurer

Mettre en place des rituels avec l’équipe évite au manager d’intervenir de façon imprévue et trop souvent. En fixant à l’avance, en accord avec ses collaborateurs, des temps d’échange réguliers (hebdomadaires par exemple), on peut échanger de façon efficace sur l’avancement des projets. Le manager évitera ainsi de basculer dans l’hyper contrôle et le micro-management. Il peut être aussi utile de se mettre d’accord sur des process en cas de « situation de crise ou d’urgence », pour lever les blocages rapidement et d’ajuster si nécessaire en flux tendu.

Clarifier les attentes et fixer des objectifs

Plus il y a de flou, plus le manager risque de basculer dans le micro-management. Le manager gagnera à réfléchir aux livrables attendus et à partager les objectifs à atteindre. Les rôles et les responsabilités de chacun doivent aussi être définis avec clarté pour permettre de moins avoir besoin de contrôler au quotidien.

Mettre en place un management basé sur la confiance

Le manager se doit de fixer des règles du jeu en termes d’organisation mais aussi de postures attendues. Ça sécurise chacun qui voit quel est le cadre défini et où commence et s’arrête son terrain de jeu. ILa confiance se crèe notamment par la mise en place d’une culture du feedback constructif mais aussi positif en reconnaissant les réussites, en encourageant l’autonomie et les initiatives. Le manager doit autoriser le droit à l’erreur pour lui et pour ses collaborateurs. Il doit accepter des façons de faire différentes si elles s’avèrent efficaces et favoriser les prises de risques contrôlées.

Déléguer progressivement et réellement

Le micro-manager est persuadé de faire de la délégation alors qu’il ne fait que confier des tâches. Ce qui lui permet de garder le contrôle. En prenant conscience de la différence entre les 2 approches il peut réellement progresser dans une logique de petits pas. Il commencera alors par confier des tâches simples avec un suivi léger, puis élargira peu à peu le périmètre d’autonomie du collaborateur. La délégation est un processus et un apprentissage, autant pour le manager que pour le collaborateur.

En synthèse, le micro-management est un piège fréquent, dont l’origine est souvent pavée de bonnes intentions mais aux effets délétères. Il nuit à l’ambiance et au bien-être dans l’équipe et à la performance. Il est nocif à la santé mentale et physique du manager, et aussi des memebres de son équipe. Il se renforce en situation anxiogène et de pressions extérieures.

Pour évoluer vers un style managérial plus efficace, le manager doit apprendre à faire confiance, à déléguer, et surtout à lâcher prise. Ce cheminement demande des ajustements mais il offre des bénéfices durables : plus d’engagement, plus de créativité, plus de sérénité et de meilleurs résultats !

En définitive, un manager doit faire attention à sa posture pour ne pas être perçu comme un gardien excessif du contrôle, mais plutôt comme un leader facilitateur de réussite collective.

Co-Fondateur, Coach, Conférencier, Facilitateur et pilote de parcours de transformation & auteur sur le blog Inspirations Management

Didier est en charge du développement stratégique, commercial et organisationnel d’Inspirations Management. Il intervient dans le pilotage des dispositifs d’accompagnement managérial de l’entreprise. Grâce à son parcours, Didier propose ici un regard éclairé et personnel sur le management, nourri par ses convictions.